お気軽にお問い合わせください(愛知県に本社があるお客様のみ)。052-229-1900受付時間 10:00-18:00 [平日のみ ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください(愛知県に本社があるお客様のみ)。許可申請に必要な派遣労働者のキャリアアップに資する教育訓練計画の策定又は「派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引・マニュアル」の作成にお悩みの方!是非、一度、ご相談ください!

また、労働者派遣事業の許可だけでなく、有料職業紹介事業の許可も承っております。同時に許可取得を目指したい方はもちろん、有料職業紹介の許可のみをご希望の方もお気軽にご相談ください(有料職業紹介事業に関してはこちらでも詳しく解説しています)。

令和2年4月からスタートした派遣労働者の同一労働同一賃金に伴う「労使協定方式」における労使協定の作成につても承ります。お気軽にご相談ください。

県外からのお問い合わせが増えておりますが、「愛知県限定」で対応させていただいております。他府県からお問い合わせを頂いても、お応え出来ませんので、お問い合わせはご遠慮ください(愛知県以外の方は、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください)。愛知県の方は、どんな些細なご相談・ご質問も歓迎です。

営業日及び営業時間は以下のとおりとなっております。

10:00~18:00(原則として土日祝日は休業です)

上記時間帯以外でのお問い合わせは、お手数ですが、下記のお問い合わせフォームをご利用ください(もちろん営業時間内のご利用も可能です)。

原則として2営業日以内に回答させて頂きます。

「お問い合わせフォームはこちら。」

面談による無料相談をご希望の場合は、下記のフォームからご予約ください。

正式にご依頼を頂く前に、原則として弊所へお越しいただき、無料の面談によるご相談をお願いしております。

正式にご依頼を頂く前に、原則として弊所へお越しいただき、無料の面談によるご相談をお願いしております。

(派遣業の許可申請には様々な要件等があり、実際にご説明をさせていただくと、申請を断念されるお客様も少なくありません。資産要件等を満たしていても、実際には申請できないというケースがございます。そのため、お手数ですが、上記のような対応をとらせて頂いております。あらかじめご了承ください)。

愛知労働局の許可申請の締日は毎月20日となっております。許可申請をお申込みいただく場合は、原則として申請を希望される月の締日まで1ヶ月以上前にお願い致します(添付書類の準備・申請書作成等で1ヶ月程度は必要です。時期によっては1ヶ月未満でもお受けできる場合がございます)。

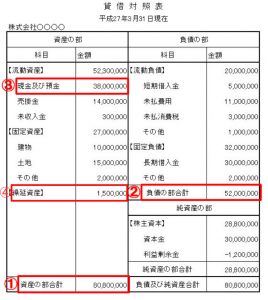

派遣業の許可を取得するのに、まずはクリアしなければならないのが資産要件です。決算書からどのように資産要件をクリアしているか判断するかを詳しく解説します。

既存の会社で派遣業許可を取得する場合、3つの資産要件を満たしているかどうかを直近の決算で判断します。そのため、決算書の「貸借対照表」を用意してください。

以下は、とある会社の貸借対照表のサンプルです。

(クリックで拡大できます)

まず、一つ目の資産要件は、上記の①から②および④を引いた額が2,000万円以上必要です(④の繰り延べ資産は無い会社も多いと思いますが、なければ無視して結構です)。

上記の例だと①が80,800,000円、②が52,000,000円、④が1,500,000円なので、①-②-④は27,300,000円で2,000万円以上なので要件を満たします(この27,300,000円を基準資産額といいます)。

2つ目の要件は、一つ目で算出した基準資産額が②の負債額の7分の1以上であることです。

上記の例だと、②の額の7分の1は、52,000,000円÷7=7,428,571円で先程の基準資産額27,300,000円のほうが上回っていますのでクリアしています。

3つ目の要件は、現預金が1,500万円以上です。上記、貸借対照表の③の額です。上記の例だと現預金は38,000,000円なのでクリアしています。

このように直近決算の貸借対照表から3つの要件を確認します。

直近の決算で上記の資産要件を満たせていない場合は、次の決算まで待たなければ派遣業の許可は取得できないのでしょうか?

いいえ、月次決算+公認会計士又は監査法人の監査証明で満たせる可能性があります。

直近の決算で資産要件を満たしていない場合は、まず、どの部分が足りないかを判断します。例えば、基準資産額2000万円と現預金の1500万円が満たせていない場合は、増資し登記をしたうえで、月次決算を行い、それを公認会計士か監査法人に依頼して監査証明を出してもらいます。この監査証明付きの月次決算で資産要件を満たしていれば、許可要件を満たすことが可能です(なお、監査証明は税理士では行うことは出来ませんので、別途、公認会計士か監査法人への依頼が必要です。私共で公認会計士をご紹介することも可能です)。

まだ、設立したばかりの会社で、決算を一度も迎えていない会社で派遣業の許可取得を考える場合は、設立時の資本金及び資本準備金の額で判断するのみです。単純に現金出資で、資本金2,000万円の会社設立であれば、それですべての資産要件を満たすことになります。

○ワンポイント

消費税の免税を受けるために、資本金を900万円、資本準備金を1100万円にしたいと言われる方がたまにみえますが、会社法445条第2項によって「資本金の払い込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる」とされているので、1000万円を超える資本準備金を計上することはできません。

ただ、1期目のみ免税がとれる裏技的な手法がないわけでないようですが、この辺りは税理士さんへご相談をお願いします(当事務所は社会保険労務士事務所のため税務関連のご相談は法律上行なうことができません)。

資産要件以外の派遣業許可要件は主に以下のようになります。

○法人については、法人及びその役員が欠格事由に該当していないこと。個人事業については事業主が欠格事由に該当していないこと。欠格事由については「欠格事由」のページで詳しく解説しています。

○雇用管理経験3年以上で、派遣元責任者講習を受講済みの派遣元責任者を有していること。派遣元責任者については「要件を満たす派遣元責任者を確保」のぺージで詳しく解説しています。また、派遣元責任者の職務代行者に関してご質問が多いので「派遣元責任者の職務代行者について」のページで詳しく解説しています。

○労働保険・社会保険に加入していること(労働保険については、派遣許可申請時に労働者がいる場合のみ)こちらについては「社会保険・労働保険への加入」のページで詳しく解説しています。

○風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するような場所に派遣業の事務所が無いこと

上記以外にも細かい要件があります。

派遣業を行う事務所に関するご質問・ご相談も多いので、ここにまとめておきたいと思います。

派遣業を行う事務所に関するご質問・ご相談も多いので、ここにまとめておきたいと思います。

派遣業を行う事務所の広さは、原則として20㎡以上の事務所をご用意ください。事務所で問題になるのは、契約書の内容です。

例えば、マンションの一室などを事務所にする場合で、契約書の使用目的が「住居」になっている場合が多く見られます。この場合、使用目的を「事務所」に変更していただく必要があります。また、倉庫兼事務所として物件を借りられている場合でも、使用目的が「倉庫」のみの記載のものも多くみられますが、こちらも使用目的に事務所を追加していただく必要があります。

その他ポイントとして、複数の会社を所有している方で、どの会社も事務所は同じ場所で行っている場合がありますが、派遣業を行うためには、個人情報の管理を徹底しなければなりませんので、他所と事務所が同居している場合などは、原則として認められません。派遣業専用の事務所を借りて頂くか、完全な間仕切りをご用意ください。

コンテナハウスやトレーラハウス、プレハブ小屋などでは、申請は認められません。原則として、不動産として登記してある物件をご用意ください。

また、必要書類として、契約書はもちろんですが、改正前は必要なかった「レイアウト図」が必要になっております。派遣業を開始できる状態にして、その状態での机やキャビネット、コピー機などの配置や相談スペースなどの配置を記載したレイアウト図をご用意ください(あくまで愛知県の場合です)。

これから派遣業を行おうとする事務所の物件が転貸借の場合でも、許可を通すことは可能です。

ただし、例えば、以下のような場合で、

物件オーナー←賃貸借契約→A社←転貸借契約→B社

今回、B社で許可取得を目指す場合、原則としてオーナーとA社とで締結された賃貸借契約書、つまり原契約書の写しが必要となります。この原契約に「転貸不可」の条文が盛り込まれている場合は、この原契約を変更していただくか、別途、オーナーが転貸借を認める旨の承諾書が必要となります。

また、いろいろな方のお話を聞いていると、この原契約書をA社が出したがらないケースが多いようです。通常、A社はB社に貸し出す際に、マージンを上乗せした金額で貸し出しているケースがほとんどなので、それがいくらになっているかが原契約をみればあきらかになってしまうためです。

このように原契約書の提示を拒否されている場合は一度、ご相談ください。

派遣法改正後、許可取得又は許可更新にあたって、最も派遣会社様を悩ませているのが、教育訓練に関する計画策定と実施だと思います。

派遣労働者に対する教育訓練は、以下の3種類に分けられます。

①「キャリアアップに資する教育訓練」 ②安全衛生に関する教育訓練 ③その他の教育訓練

この中で最も重要なのはキャリアアップに資する教育訓練です。

この教育訓練の対象者は、原則として、派遣元に雇用されている全派遣労働者となります。

必要な回数と時間についてですが、回数については、雇い入れ後、最初の3年間は毎年1回以上行わなければなりません。時間については、1年以上の雇用見込みがある派遣労働者に関しては、年間で8時間以上の実施が求められます。1年以上の雇用見込みが無い方については、時間の制限は求められていません。

より詳しい内容については、「派遣労働者に対する教育訓練」でまとめています。

派遣法改正後、許可申請時に、就業規則又は労働契約書の提出が必要になりました。

就業規則か労働契約書のどちらかを提出すれば良いという訳ではなく、労働者数が10名以上の会社は、そもそも就業規則を労働基準監督署へ届け出る義務が生じていますので、10名以上の会社は、労働基準監督署の受付印が押された就業規則の控えの提出が求められます。

就業規則か労働契約書のどちらかを提出すれば良いという訳ではなく、労働者数が10名以上の会社は、そもそも就業規則を労働基準監督署へ届け出る義務が生じていますので、10名以上の会社は、労働基準監督署の受付印が押された就業規則の控えの提出が求められます。

逆に労働者数が10名未満の会社で、就業規則を作成していない会社は、労働契約書を提出することになります(もちちろん10名未満の会社でも就業規則を作成していれば、それを労働基準監督署へ届け出ることは可能なので、その場合は届け出た就業規則の控えでOKです)。労働契約書は実際に労働者と交わしたものの控えが必要となります(会社を設立したばかりで、許可申請時には、労働者が存在しない場合には、労働契約書のサンプルを提出することになります)。

また、単に現行の就業規則や労働契約書を提出すればOKというわけではなく、以下の事項が盛り込まれている必要があります。

①派遣労働者について、教育訓練の受講時間を労働時間として取り扱い、相当の賃金を支払う旨の記載

②(無期雇用派遣労働者又は労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している有期雇用派遣労働者について)労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない旨の記載

③(無期雇用・有期雇用にかかわらず)全ての派遣労働者に対し、雇用契約期間内に派遣契約が終了した者について、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の記載

上記を盛り込んだ就業規則又は労働契約書の提出が必要なります。ただ、労働局側が求める上記内容の表現の仕方が、法改正直後と比べてすこしづつ変化してきております。

よって、特に就業規則で提出する場合は、事前に表記の仕方について、確認してから、変更届を労働基準監督署に提出したほうが無難です(何度も変更届を提出するはめになる可能性があります)。

もちろん、私どもへご依頼いただいた場合は、そのあたりのアドバイスもさせていただきますし、10名未満のお客様の場合は、こちらで労働契約書作成を無料で行います。是非、ご利用ください。

労働者派遣事業許可申請代行サービスとは、これから労働者派遣事業を始めようとお考えの方向けに、法改正でより複雑化した労働者派遣事業許可申請を代行するものです。

ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に派遣業を始めたいとお考えの方に最適です。

基本的に、お客様はお待ちいただくだけで手続が完了いたします。

労働局による実地調査への立会いも行います。

労働者派遣事業許可申請代行費用:150,000円(税抜)

※実地調査の立ち合い費用を含んでいます。

※上記は事業所が1箇所のみの場合の料金です。複数の事業所の場合は別途お見積り致します。

※上記以外に、実費として許可申請時に登録免許税9万円及び収入印紙12万円が必要です。事業所が2箇所以上の場合は、1事業所が増えるごとに+55,000円の収入印紙が必要です。

面談による無料相談のお申し込みはこちら

有料職業紹介事業許可申請代行サービスとは、これから有料職業紹介事業を始めようとお考えの方向けに、許可申請を代行するものです。

ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に紹介業を始めたいとお考えの方に最適です。

基本的に、お客様はお待ちいただくだけで手続が完了いたします。

労働局による実地調査への立会いも行います。

有料職業紹介事業許可申請代行費用:100,000円(税抜)

※実地調査の立ち合い費用を含んでいます。

※上記は事業所が1箇所のみの場合の料金です。複数の事業所の場合は別途お見積り致します。

※上記以外に、実費として許可申請時に登録免許税9万円及び収入印紙5万円が必要です。事業所が2箇所以上の場合は、1事業所が増えるごとに+18,000円の収入印紙が必要です。

※有料職業紹介に関しては下記のサイトでも詳しく解説しておりますので、是非、ご覧ください。

「有料職業紹介事業許可申請代行センター」

労働者派遣事業許可申請+有料職業紹介事業許可申請代行サービスとは、これから労働者派遣事業と有料職業紹介事業を同時に始めようとお考えの方向けに、2つの許可申請を同時に代行するものです。

ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に派遣業+紹介業を始めたいとお考えの方に最適です。

基本的に、お客様はお待ちいただくだけで手続が完了いたします。

労働局による実地調査への立会いも行います。

労働者派遣事業許可申請+有料職業紹介事業許可申請代行費用:240,000円(税抜)

※実地調査の立ち合い費用を含んでいます。

※上記は事業所が1箇所のみの場合の料金です。複数の事業所の場合は別途お見積り致します。

※上記以外に、実費として許可申請時に登録免許税18万円及び収入印紙17万円が必要です。事業所が2箇所以上の場合は、1事業所が増えるごとに+73,000円の収入印紙が必要です。

2020年4月から始まった派遣会社の同一労働同一賃金への対策を承ります。

基本的には、労使協定方式を採用する派遣会社様向けに労使協定の作成やコンサルティングを行います。

また、必要に応じ賃金テーブル等のコンサルティングもあわせて行います。

詳細については、お客様のご希望をお伺いしたうえでコンサルティングの内容を決めさせていただくとともに、料金についてはお見積りさせていただきます。

派遣会社向け同一労働同一賃金対策パック:100,000円~(別途お見積り)

派遣事業を行うためには、必ず労働保険に加入しなくてはなりません(申請時に労働者がいる場合)。まだ、加入がお済でない方向けに、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きを代行します。

労働保険新規加入手続代行サービス費用:50,000円(税抜)

派遣事業を行うためには、必ず社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなくてはなりません(役員のみの会社でも加入する必要があります)。まだ、社会保険へ加入されていない方向けに、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への新規加入手続きを代行します。

社会保険新規加入手続代行サービス費用:50,000円(税抜)